TABLE RONDE N° 1 : LA DIFFÉRENCIATION AUJOURD’HUI : QUELLES POSSIBILITÉS DE DIFFÉRENCIATIONS DANS LE CADRE CONSTITUTIONNEL ACTUEL ? QUEL BILAN POUR LES DIFFÉRENCIATIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE ?

M.GILLES LE CHÂTELIER, AVOCAT, PROFESSEUR ASSOCIÉ À L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON

La différenciation, une notion qui sent le soufre en droit public ? En effet, elle se heurte au principe cardinal d’égalité, héritage de la Révolution française.

L’article 6 de la DDHC pose le principe de l’égalité devant la loi (« La loi doit être la même pour tous»). Notre organisation institutionnelle et administrative est également fondée à cette date par la volonté d’un cadre institutionnel unique n’admettant pas la différenciation qui renvoie à la situation de l’Ancien Régime (cf. la suppression des provinces lors de la nuit du 4 août 1789, la loi sur la départementalisation du 22 décembre 1789 et le décret des 26 février et 4 mars 1790).

Si notre cadre administratif est longtemps demeuré rétif à toute rupture en ce domaine, il a également connu des évolutions réelles, admettant de jure des différences importantes, tant dans l’application de la règle de droit que dans l’organisation des compétences, en particulier pour les collectivités ultramarines. Pour s’en tenir aux seules collectivités métropolitaines, l’image rassurante du jardin à la française relève davantage en ce domaine, comme dans beaucoup d’autres, du fantasme que de la réalité observée.

À cet égard, la révision de 2003 admettant le droit à l’expérimentation, après la porte fermée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2001-454DC du 17 janvier 2002, constitue un changement important de paradigme, mais elle est en réalité intervenue dans un contexte qui s’était déjà largement ouvert à la différenciation.

Le pouvoir constituant veut aujourd’hui aller plus loin. Pour l’accompagner dans cette démarche, il n’est pas inutile de rappeler ce qu’il est déjà aujourd’hui possible de faire en matière de différenciation (I), tout en identifiant aussi les obstacles qui empêchent d’aller plus loin, à cadre constitutionnel constant, et qu’il reviendra à la révision constitutionnelle de prendre pleinement en compte pour pouvoir les surmonter efficacement (II).

I. LA DIFFÉRENCIATION EST AUJOURD’HUI POSSIBLE

Contrairement à une vision jacobine exacerbée, l’ordre institutionnel et juridique national admet déjà largement la possibilité de différenciation dans notre droit public. L’état des lieux de l’existant démontre qu’aujourd’hui le champ des possibles apparaît particulièrement étendu.

Il l’est, tant en ce qui concerne la différenciation des compétences détenues par les différentes collectivités locales (A), que pour ce qui a trait au fond du droit lui-même (B).

A. EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES DÉTENUES

Le Conseil d’État a très bien résumé l’état de la question sur ce point en indiquant :

«Dans le cadre constitutionnel actuel, les règles d’attribution des compétences des collectivités territoriales relevant de la même catégorie et les règles d’exercice des compétences sont, en principe, les mêmes au sein de chaque catégorie de collectivités territoriales de droit commun….Il n’en résulte pas pour autant que les règles applicables aux compétences des collectivités doivent être identiques pour toutes les collectivités relevant de la même catégorie » (avis CE n°393651 du 7 décembre 2017, avis CE n°396789 du 21 février 2019).

C’est ainsi que l’existence d’une dérogation conforme au principe d’égalité peut justifier une différence de règles applicables, le juge constitutionnel pouvant toutefois, dans certaines hypothèses, s’en tenir à une approche selon laquelle « l’homogénéité des catégories » de collectivités est plus importante que la justification qui peut être accordée à une différenciation (principe « d’unité catégorielle » affirmé avec vigueur à propos de la décision sur l’assemblée unique dans les DOM ; CC décision n°82-147 DC du 2 décembre 1982).

Aujourd’hui, les situations de différenciation des compétences entre collectivités territoriales résultent de quatre hypothèses différentes.

1. Le législateur a décidé d’instituer une collectivité territoriale à statut particulier

Le 1er alinéa de l’article 72 de la Constitution reconnaît expressément cette possibilité, depuis la révision constitutionnelle de 2003, en indiquant que « Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa ».

Le juge constitutionnel avait déjà admis, avant la même la révision de 2003, la possibilité pour le législateur de créer une catégorie de collectivités pouvant ne comporter qu’une seule unité (CC décision n°82-138 du 25 février 1982).

Cette situation peut être justifiée par les spécificités du territoire couvert par ladite collectivité (CC décision n°2001-454 du 17 janvier 2002 ; décision n°2009-588 du 6 août 2009). Parfois, le juge ne relève pas expressément l’existence d’une telle justification (voir pour la métropole de Lyon, décision n°2013-687 du 23 janvier 2014) ou ne soulève pas d’office la question de la constitutionnalité d’une organisation territoriale particulière (cf. décision n°2015-717 sur la loi NOTRe qui ne se prononce pas sur la situation particulière créée par la création de la Collectivité de Corse à son article 30 qui supprime les deux départements de Haute Corse et de Corse du Sud).

Cette situation s’accompagne d’une répartition dérogatoire des compétences, soit que la collectivité « sui generis » cumule celles normalement exercées par des collectivités différentes (Paris à la fois commune et département, Lyon à la fois communauté urbaine et département, Collectivité de Corse à la fois région et département), soit qu’elle dispose de compétences dépassant le périmètre des compétences de droit commun de la catégorie de collectivités à laquelle elle doit être assimilée (cf. avant la loi NOTRe, la situation de la Collectivité territoriale de Corse par rapport aux régions de droit commun).

2. La loi accorde des compétences différentes à certaines collectivités en raison de leur situation physique, géographique ou économique

Les exemples de cette situation sont nombreux. Pour ne citer que quelques exemples récents, on peut rappeler le régime dérogatoire des compétences en faveur des stations classées de tourisme, s’agissant de l’exercice de la compétence en matière de promotion du tourisme (loi n°2016-1888 du 29 décembre 2016) ou le projet de loi sur la collectivité européenne d’Alsace (cf. avis du CE du 21 février 2019).

Cette dérogation peut également valoir pour des groupements de collectivités (par exemple pour la situation particulière des métropoles créées par la loi MAPTAM, CC décision n°2013-687 du 23 janvier 2014).

Dans cette hypothèse, la différenciation doit résulter directement d’une différence de situation, permettant ainsi qu’il soit régulièrement dérogé au principe d’égalité.

3. Le législateur a ouvert un cadre juridique permettant une répartition des compétences à « géométrie variable »

La loi met ici en œuvre un cadre dans lequel les acteurs doivent s’inscrire, tout en leur laissant une marge d’autonomie pour déterminer la répartition des compétences qu’ils décident de retenir.

Le droit de l’intercommunalité participe pleinement de ce type d’organisation, puisqu’au-delà de la liste des compétences obligatoires qui s’imposent aux communes membres selon la formule de coopération intercommunale mise en œuvre, le champ des compétences optionnelles et facultatives offre des larges marges d’adaptation, donc de différenciation.

Il est ici à noter qu’aucune justification n’a ici à être apportée à la différenciation ainsi effectuée au regard du respect du principe d’égalité.

4. Le législateur a ouvert la voie à la différenciation par des mécanismes conventionnels

Au-delà du dispositif général prévu à l’article L.1111-8 du CGCT, de nombreux textes prévoient la possibilité pour une collectivité ou un groupement de collectivités de se voir confier des compétences par une autre collectivité, sous forme optionnelle.

On peut par exemple citer l’exemple des transferts de compétence susceptibles d’être réalisés au profit des métropoles par l’État, les régions ou les départements (article L.5217-2 du CGCT) ou encore la possibilité pour les régions de rétrocéder, par convention, leurs compétences en matière de transport interurbain aux départements, aux intercommunalités ou aux communes (article L.3111-1 et suivants du Code des transports). Il en est de même des dispositifs conventionnels résultant de la mise en œuvre du dispositif de la collectivité « chef de file » pour l’exercice d’une compétence (articles L.1111-9 et L.1111-9-1 du CGCT).

Là encore, aucune justification en termes de dérogation au principe d’égalité n’a à être apportée pour mettre en œuvre de telles mesures.

En conclusion, on peut d’ores et déjà constater que les différenciations existantes, ou susceptibles d’être mises en œuvre à cadre constitutionnel constant, sont déjà particulièrement importantes. On peut d’ailleurs s’interroger à ce titre sur la validité du principe résultant des principes d’unité et d’indivisibilité de la République qui voudrait que chaque collectivité exerce les mêmes compétences sur l’ensemble du territoire national, principe en fait déjà très largement remis en cause par la pratique.

B. SUR LE FOND DU DROIT

Les différences existant aujourd’hui sur le fond du droit résultent de deux hypothèses.

1. La loi admet une différenciation à titre constant

Le juge constitutionnel admet traditionnellement des dérogations au traitement égal de tous les citoyens et de toutes les situations juridiques auxquelles ils sont confrontés : « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit» (CC décision n°91-291 du 6 mai 1991 ; CC décision n°2000-441 DC du 28 décembre 2000).

Cette application du principe d’égalité justifie des discriminations, aussi bien pour ce qui a trait aux compétences détenues (cf. supra) que pour ce qui concerne le fond du droit.

Le Conseil Constitutionnel a ainsi admis la mise en place de dispositifs différenciés pour prendre en compte des différences de situation (CE 23 novembre 2015 Département de Paris ; pour d’autres exemples d’hypothèses de dérogations justifiées par des situations locales : le maintien d’un régime fiscal dérogatoire en matière de droits de succession en Corse – Décision n°94-350 DC du 20 décembre 1994 – ou la possibilité de mettre en œuvre des systèmes d’aide en faveur des régions défavorisées par des mesures de « zonage fiscal » – Décision n°94-358 DC du 25 janvier 1995).

Mais, encore faut-il que les discriminations introduites soient en rapport avec l’objet de la loi (décision n°91-291 DC du 6 mai 1991 ; pour l’exemple d’une situation où le Conseil constitutionnel a estimé que la différence instituée par le législateur n’était pas justifiée par l’objet de la mesure, décision n°2016-547 QPC du 24 juin 2016).

La différenciation peut trouver son fondement dans la Constitution elle-même, s’agissant, par exemple, du principe fondamental reconnu par les lois de la République qui prévoit le maintien en vigueur du droit local en Alsace- Moselle (CC décision n°2011-157 QPC du 5 août 2011 Somodia).

2. La loi admet une différenciation à titre temporaire, uniquement à titre expérimental

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a prévu deux mécanismes d’expérimentation, permettant de déroger, temporairement et pour un objet limité, au principe d’égalité. Le premier au profit de l’État, dans sa fonction tant législative que règlementaire (article 37-1), le second au profit des collectivités territoriales, mais sur le fondement d’une habilitation accordée par le législateur ou le pouvoir réglementaire national (article 72-4).

S’agissant du mécanisme de l’article 72 alinéa 4 qui introduit un mécanisme de délégation de compétence, même encadré dans un cadre expérimental, le juge constitutionnel a eu l’occasion d’indiquer que seul le constituant avait le pouvoir d’instituer un tel mécanisme qui introduit une dérogation aux dispositions de l’article 34 de la Constitution (CC décision n°2001-454 du 17 janvier 2002).

Toutefois, la possibilité de déroger à titre expérimental au principe d’égalité, pour permettre de « tester » une solution ou une innovation connaissait déjà des précédents.

II. MAIS LA DIFFÉRENCIATION SE HEURTE À UN CERTAIN NOMBRE D’OBSTACLES QU’IL APPARTIENT À LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DE SURMONTER

La différenciation se heurte à un certain nombre d’obstacles que la révision constitutionnelle doit permettre de lever, en précisant son cadre constitutionnel d’intervention. Toutefois, il convient d’être conscient du fait que certaines limites continueront de s’imposer malgré la révision constitutionnelle, telle qu’elle est aujourd’hui prévue et qui peuvent sérieusement entraver l’exercice de ce nouveau droit à la différenciation.

On peut ici énumérer trois séries d’obstacles :

- – L’application du principe d’égalité (A) ;

- – Le respect de la hiérarchie des normes (B) ;

- – La limite tenant au respect des conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti (C).A. LE PRINCIPE D’ÉGALITÉLe principe d’égalité est aujourd’hui perçu comme constituant l’obstacle majeur à toute différenciation : il joue aussi bien vis-à-vis de la répartition des compétences entre collectivités territoriales, que pour ce qui a trait à des différences sur le fond du droit.Ce constat doit cependant être largement tempéré à la lumière des développements qui précèdent. Certains auteurs préfèrent ainsi parler de « principe de différenciation justifiée » que de principe d’égalité, compte tenu du champ des dérogations admises par le juge, et celles régulièrement mises en œuvre par le législateur.1. La dérogation au principe d’égalité entre collectivités localesLe juge constitutionnel a reconnu assez largement l’existence d’un principe d’égalité entre collectivités territoriales (CC décision n°2009-588 DC du 6 août 2009 ; CC décision n°2016-547 QPC du 24 juin 2016), décliné également dans un principe d’égalité devant les charges publiques dont peuvent valablement se prévaloir les collectivités territoriales (CC décision n°2012-255 du 29 juin 2012 ; CC décision n°2014-397 du 6 juin 2014).Une lecture rigoriste du principe d’égalité, s’appuyant également sur les règles de protection des compétences revenant « nécessairement » à l’ensemble des collectivités appartenant à une même catégorie, peut empêcher de confier des responsabilités différentes à une collectivité, sauf à justifier cette situation au regard d’une des exceptions admises au titre du principe d’égalité.

Il est certain que sans fondement constitutionnel, est renvoyée au juge la question de l’appréciation de la conformité de la dérogation ainsi introduite aux principes sus rappelés : il lui revient ainsi de se prononcer sur le point de savoir si une différence de situation ou un motif d’intérêt général peuvent être valablement invoqués.

Le caractère nécessairement subjectif d’une telle appréciation introduit ici un facteur d’insécurité juridique que la révision constitutionnelle doit pouvoir lever.

2. La dérogation sur le fond du droit

La dérogation à l’homogénéité de la loi est temporaire dans le système de l’expérimentation prévu par le constituant de 2003.

Toutefois, le principe d’égalité n’est pas un principe à valeur supra- constitutionnelle : « rien ne s’oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7,16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu’elles visent, dérogent à des règles ou principes à valeur constitutionnelle ; que tel est le cas de l’article 37-1 de la Constitution issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 qui permet au Parlement d’autoriser, dans la perspective d’une éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d’égalité devant la loi… » (CC décision n°2003-478 DC du 30 juillet 2003 ; décision n°2004-503 DC du 12 août 2004).

À ce titre, la position du Conseil d’État (avis du 11 octobre 2002) souhaitant que la Constitution prévoie expressément que la possibilité de différenciation expérimentale, reconnue lors de la révision du 28 mars 2003, dérogeait au principe d’égalité, n’a pas été suivie.

Malgré tout, le principe d’égalité demeure un des éléments majeurs de notre système juridique, sa force symbolique dépassant sans doute fréquemment sa portée normative. En tout état de cause, dès lors que le juge estime qu’est en cause la mise en œuvre de dispositifs de solidarité nationale, leur gestion par les collectivités territoriales doit être largement encadrée par le législateur.

Ainsi, le Conseil constitutionnel, s’agissant de la gestion par les Départements de certaines prestations d’aide sociale a estimé qu’il incombait au «législateur de prévenir par des dispositions appropriées la survenance de ruptures caractérisées d’égalité dans l’attribution de la prestation spécifique dépendance, allocation d’aide sociale qui répond à une exigence de solidarité nationale » (CC décision n°96-387 du 21 janvier 1997 ; pour la reprise du même raisonnement pour le transfert aux départements du RMI, CC décision n°2003-487 du 18 décembre 2003).

À cet égard, la portée des deux modifications envisagées par la révision constitutionnelle n’est pas la même.

S’agissant de la différenciation des compétences, cette situation, on l’a vu, n’est pas inédite et a déjà permis d’aller assez loin dans ce domaine, sans qu’il soit d’ailleurs nécessairement exigé que la différenciation repose sur la nécessité de prendre en compte des situations différentes.

La révision constitutionnelle intervenant sur ce point introduit davantage une différence de degré qu’une différence de nature. En tout état de cause, on a du mal à imaginer un dispositif de différenciation des compétences qui ne s’appuierait, dans les autorisations données par le législateur, sur de sérieuses justifications tirées de considérations d’intérêt général.

Il en va autrement de la différenciation sur le fond du droit. La possibilité de donner le pouvoir à une autorité locale de définir une règle, matériellement législative, susceptible de déroger à la norme nationale, aboutit à admettre une différenciation durable du fond du droit, donc à permettre des situations où la loi ne serait pas la même pour tous sur le territoire national, là où le dispositif d’expérimentation, issu de la révision de 2003, n’autorisait une telle situation qu’à titre temporaire.

B. LE RESPECT DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES

La reconnaissance d’un droit à la différenciation n’a en aucune manière pour effet de libérer les normes ainsi émises du respect de la hiérarchie des normes.

Deux séries de normes peuvent venir ici entraver le droit à la différenciation : le respect des normes à valeur constitutionnelle d’une part, la conformité au droit européen d’autre part.

1. Les dispositions de la Constitution

Plusieurs des dispositions de la Constitution font obstacle aujourd’hui à des avancées trop importantes de la différenciation locale.

Tel est le cas du principe de libre administration des collectivités territoriales qui se traduit ici par deux déclinaisons tout à fait significatives.

La première a trait au fait que le statut de collectivité territoriale, reconnu par la Constitution, implique l’existence à son profit « d’attributions effectives » (CC décision n°85-196 du 8 août 1985 ; CC décision n°88-241 du 19 janvier 1988) leur laissant une marge certaine d’autonomie dans les décisions qu’elle peut prendre au titre des dites attributions (CC n°84-168 DC du 20 janvier 1984 ; CC décision n°93-315 DC du 20 janvier 1993 ; CC décision n°2011-146 QPC du 8 juillet 2011).

La seconde résulte de la notion de « compétences propres » comme s’agissant de l’ensemble des compétences qui doivent normalement être assurées par toutes les collectivités territoriales appartenant à une catégorie constitutionnelle donnée (CC décision n°84-174 DC du 2 août 1984 ; décision n°2001-454 DC du 17 janvier 2001).

La difficulté de la mise en œuvre concrète de ces principes apparaît immédiatement : à partir de quel niveau de compétence (en nombre ou en volume), porte-t-on atteinte à la notion d’attributions effectives ou de compétences propres ? Est ici en cause toute la notion de différenciation pour un « nombre limité » de compétences ou pour un « objet limité », telle qu’elle figure dans le projet de révision constitutionnelle.

La clarification qu’apporterait ici une révision constitutionnelle apparaît nécessairement majeure en venant admettre –dans le corps même de la Constitution – la possibilité d’une différenciation des compétences au sein d’une même strate de collectivités.

L’aménagement des compétences entre collectivités pose aussi nécessairement la question du respect du principe d’interdiction de la tutelle d’une collectivité sur une autre.

On le sait, le juge a interprété de manière relativement restrictive la notion de tutelle en considérant que cette dernière ne visait que les situations dans lesquelles une collectivité pouvait se substituer à une autre ou s’opposer à ses décisions, ainsi que le fait pour la première de pouvoir exercer un contrôle sur l’activité de la seconde (CE 12 décembre 2003 Département des Landes, Rec.p.502 ; CC décision n°2010-618 DC du 9 décembre 2010 ; décision n°2011-146 QPC du 8 juillet 2011).

Cette limite est importante car elle encadre nécessairement l’exercice d’une compétence différenciée par une collectivité vis-à-vis des autres. Ainsi, l’attribution d’une compétence à une collectivité ne doit pas conduire celle-ci à pouvoir se substituer au pouvoir de décision d’une autre ou à contrôler son activité.

Une telle limite a des conséquences directes, par exemple, en matière d’exercice de pouvoir normatif par l’ensemble des collectivités et vient sans doute limiter la possibilité de confier un pouvoir prescriptif dans l’élaboration de certains schémas, voire à un exercice du pouvoir réglementaire – voir législatif – local qui apparaîtrait attentatoire à ce principe.

À cet égard, cet obstacle continuera à s’imposer, même si la révision constitutionnelle devait intervenir, sauf à exploiter le mécanisme du « chef de filat » qui apparaît toutefois, dans son cadre actuel, difficile à faire fonctionner. On doit également rappeler que le Conseil constitutionnel a fait de l’acceptation par la collectivité délégataire une condition de régularité de la délégation accordée par une autre.

Plus généralement d’autres principes sont susceptibles d’être invoqués, tel que par exemple le principe de solidarité nationale prévu au Préambule de la Constitution de 1946 qui suppose une certaine homogénéité dans les décisions d’attribution des prestations d’aide sociale sur le territoire national.

2. Les dispositions du droit européen

Cette limite ne joue pas sur les règles relatives à l’exercice des compétences. En effet, sur le premier point, la construction européenne est nécessairement neutre sur les questions ayant trait à l’organisation administrative et institutionnelle interne des États membres.

Elle est en revanche majeure s’agissant du fond du droit.

En effet, le droit à la différenciation ne peut pas aboutir à méconnaître une obligation provenant du droit européen. Ainsi, au nom de la prise en compte de l’existence de situations différentes, il n’est pas possible de venir déroger aux règles communautaires, sauf si, bien évidemment, ledit droit européen autorise justement une telle adaptation.

Cette limite est importante car, aujourd’hui comme demain, elle fera obstacle à des dispositifs qui peuvent être perçus comme prometteurs pour les collectivités mais pour lesquelles les marges d’évolution du droit seront nécessairement contraintes à cette discipline.

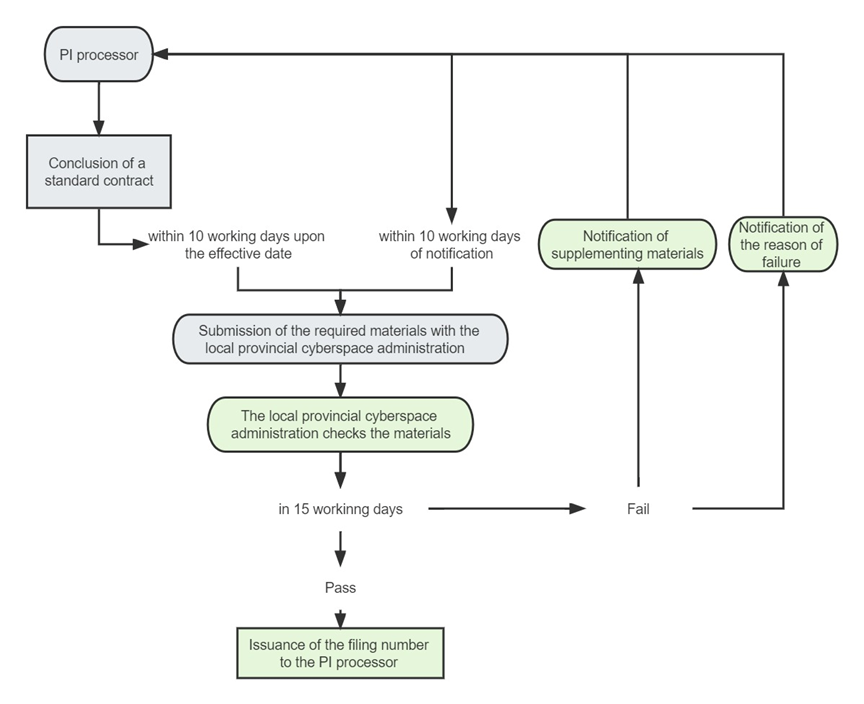

Pour prendre quelques exemples concrets, la norme différenciée ne pourra venir méconnaître les directives « marchés publics » pour favoriser une politique d’achat local ou plus respectueuse du développement durable ou s’affranchir des normes environnementales adoptées par le législateur européen.

C. LES CONDITIONS ESSENTIELLES D’EXERCICE D’UNE LIBERTÉ PUBLIQUE OU D’UN DROIT CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTI

Le Conseil constitutionnel n’admet pas des différences de compétences entre collectivités ou des situations où les collectivités disposeraient d’une marge normative d’appréciation telle que les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti seraient affectées.

Ainsi, au nom du principe d’indivisibilité de la République, l’exercice des libertés publiques et des droits constitutionnels doit nécessairement être uniforme sur l’ensemble du territoire national.

Cette réserve est issue, on le sait, d’une jurisprudence maintenant ancienne du Conseil constitutionnel qui a également été mise en œuvre par le Conseil d’État.

La formule reste cependant un peu obscure et ses contours peu nets. Certaines expressions de cette limite paraissent assez claires, dès lors qu’elles résultent de la jurisprudence : une collectivité territoriale ne pourrait pas, par exemple, détenir la compétence en matière d’enregistrement des associations ou affecter de manière importante l’ouverture ou les conditions d’aide à l’investissement des établissements privés d’enseignement sous contrat.

Notons, en tout état de cause, que cette limite ne pourrait s’adresser qu’à la seule situation où le transfert de compétence différencié proviendrait de l’État. En effet, une collectivité territoriale ne détient pas aujourd’hui, sauf à ce que cette inconstitutionnalité n’ait jamais été mise en lumière, une compétence pour lesquelles s’exerceraient les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel repose particulièrement sur la notion de « conditions essentielles d’exercice ». Ce qu’il censure ce n’est pas le fait qu’une collectivité territoriale intervienne dans un champ de compétence touchant aux libertés publiques ou à un droit constitutionnellement garanti, c’est que l’exercice de cette compétence ne soit pas suffisamment encadré, risquant ainsi d’aboutir à des disparités de situations sur le territoire national.

Il convient ici de bien délimiter la question.

Il faut en effet absolument écarter l’idée selon laquelle une collectivité territoriale ne pourrait pas intervenir dans le champ des libertés publiques, y compris pour y prendre des décisions qui sont lourdes de conséquences en ce domaine.

Une telle interprétation ne correspond d’ailleurs pas à la réalité. Il suffit pour cela d’évoquer les pouvoirs de police administrative générale des maires, exercées au nom de la commune, et qui peuvent avoir des conséquences différenciées sur le territoire, pour des libertés publiques aussi essentielles que les libertés d’aller et venir, de réunion ou de manifestation. Que l’on songe également aux pouvoirs détenus par les collectivités en matière d’interventions financières au profit des cultes qui touchent bien, elles aussi, à la liberté d’expression et la liberté de conscience, droits constitutionnellement garantis par les dispositions de l’article 10 de la DDHC.

Ce qui est ici en effet en cause c’est donc bien la définition de ces « conditions essentielles ». On le voit, le concept est loin d’être clair, l’expression reprise ici me paraissant faire partie de cette catégorie des « faux amis » qui, au- delà du caractère convenu de leur énonciation, posent de redoutables questions d’interprétation. En effet, la distinction entre ce qui relève de la définition des conditions essentielles d’exercice d’une liberté ou d’un droit de l’intervention dans leur périmètre d’action me paraît très délicate, introduisant un jugement qui se pose davantage en termes de différence d’intensité que de nature.

Le texte de la révision constitutionnelle se propose de reprendre cette limite à la différenciation.

De plus, le nombre particulièrement élevé de ces droits et libertés peut laisser craindre que dans la pratique cette réserve vienne limiter le champ possible de la différenciation, le juge constitutionnel pouvant alors censurer la loi procédant à un transfert de compétence en estimant qu’est en cause une des conditions essentielles d’exercice des dits droits et libertés. On pense à cet égard à des transferts de compétences qui pourraient intervenir, par exemple, dans les domaines éducatifs ou de la santé, voire de l’environnement.

CONCLUSION

À l’évidence, la modification envisagée de la Constitution viendra affermir le droit à la différenciation en mettant au même niveau constitutionnel ce nouveau principe et d’autres principes de niveau constitutionnel qui peuvent aujourd’hui l’entraver. C’est d’ailleurs la conclusion majeure de l’avis rendu par le Conseil d’État le 7 décembre 2017.

Mais, il convient de relever que cette reconnaissance ne mettra pas un terme à l’ensemble des obstacles qui viennent d’ores et déjà aujourd’hui encadrer les démarches de différenciation qui, sur certains aspects, constituent un élément de notre système juridique de droit des collectivités territoriales qui est tout sauf anecdotique.

De même, l’ensemble du système restera placé sous le contrôle du juge dont la marge d’appréciation et d’interprétation de certaines limites apparaît élevée. Dans l’exercice de conciliation entre deux principes ou deux normes de même niveau (différenciation vs égalité), c’est également au juge qu’il reviendra de faire cet exercice et d’opérer ces choix.

La logique de différenciation, qu’elle concerne l’exercice des compétences ou la détermination du fond du droit, se heurtera ici nécessairement à une organisation d’un État centralisé unitaire qui ne pourra sans doute pas aller trop loin dans cette démarche, qu’il continuera d’ailleurs de maîtriser.

Rapport d’information sur les possibilités ouvertes par l’inscription dans la constitution d’un droit à la différenciation, à la suite du colloque organisé le 13 mars 2019, à lire sur :

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/colter/l15b1816_rapport-information.pdf

![LE DROIT DANS SES BOTTES [PODCAST, SAISON 2]](https://adaltys.com/wp-content/uploads/2023/05/Frame-44.png)