L’agrément « activités » constitue une autorisation administrative individuelle délivrée par le Préfet de la région Île-de-France. Il est requis préalablement à toute opération de création de locaux d’activités dans la région. Son régime est défini aux articles L. 510-1 et R. 510-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Les demandes d’agrément sont instruites par la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Île-de-France. Depuis 2018, la DRIEAT publie des orientations traduisant les objectifs de la politique nationale d’aménagement (notamment ceux de l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme) et de la politique régionale, définie par le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), approuvé par décret n° 2025-517 du 10 juin 2025. Ces orientations concernent certaines typologies d’activités — bureaux, logistique, centres de données — et servent de fondement à l’instruction des demandes d’agrément.

Les premières orientations relatives aux bureaux, publiées en octobre 2018, ont été adaptées en septembre 2021. Elles sont à nouveau actualisées pour tenir compte du contexte local : augmentation de la vacance des bureaux, nécessité de renforcer la mixité urbaine et sociale, rééquilibrage entre logements et bureaux, et prise en compte accrue des enjeux énergétiques et environnementaux.

Ces nouvelles orientations s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er novembre 2025, portant sur des opérations à usage principal de bureaux ou de locaux d’enseignement. Elles comportent les évolutions suivantes :

1/ Orientation n° 1 « Résorber ou ne pas aggraver les situations de vacance caractérisée » : Applicable aux communes identifiées comme étant en « situation de vacance caractérisée » (selon une cartographie régulièrement actualisée), cette orientation impose que les extensions significatives de surface de plancher (SDP) de bureaux (> 10 % ou > 500 m²) démontrent un impact neutre ou positif sur la vacance, notamment via :

- des « compensations bureaux » (suppression de SDP équivalente dans la commune ou tout autre commune du même territoire présentant une vacance analogue) ; ou

- tout autre élément relatif à la planification d’opérations immobilières pertinent.

Les nouvelles surfaces excédant 500 m² devront en outre être réversibles.

2/ Orientation n° 2 « Conforter le principe général de mixité logements/bureaux dans le PAR et le PA » : Sur les terrains de grande taille (hors ZAC, PUP, OIN, zone industrielles ou zone soumise à de fortes pollutions et nuisances), une part minimale de 40 % de SDP logements doit être intégrée.

Cette obligation, auparavant limitée aux opérations de démolition/reconstruction (y compris les réhabilitations lourdes), s’applique désormais également aux constructions neuves.

L’exigence de ciblage des « ménages franciliens résidents » est supprimée.

Le pétitionnaire peut toujours justifier d’impossibilités techniques, économiques ou juridiques. Une alternative admise consiste désormais à rendre les surfaces de bureaux réversibles en logements.

Les périmètres du PAR et du PA sont ajustés.

Dans les communes carencées en logements sociaux, l’agrément peut être refusé si le terrain d’assiette pourrait mieux servir les besoins en logement et en logement social.

3/ Orientation n° 3 « Faciliter les extensions limitées des immeubles de bureaux existants » : La possibilité d’extension de SDP bureaux jusqu’à 10 % sans compensation est maintenue en cas de restructuration ou réhabilitation, notamment pour améliorer la performance énergétique ou la mise aux normes, mais uniquement pour les opérations vertueuses.

Dans les communes et arrondissements parisiens carencés, l’extension est limitée à 500 m².

Les opérations conformes à l’orientation n° 2 ne sont pas soumises à ces limites.

4/ Orientation n° 4 « Cas de développements tertiaires importants sans mixité logements / bureaux » :

Les obligations de compensation sont renforcées : Sont concernées les communes du PAR mais également les communes carencées du PA présentant un déséquilibre logements/bureaux.

Les règles de compensation sont conservées mais précisées :

- Compensation logement : 3 fois la SDP bureaux supplémentaire, dans la commune ou le secteur du PAR.

- Compensation bureaux : suppression équivalente de SDP bureaux ayant permis la réalisation de logements dans les secteurs de compensation.

Des exceptions pour les opérations situées en ZAC, PUP, OIN, ou en zones industrielles/polluées sont intégrées.

Dans les zones de vacance de bureaux, les compensations doivent se traduire par la suppression de bureaux et la création de logements.

Des exceptions pour les opérations situées en ZAC, PUP, OIN, ou en zones industrielles/polluées sont intégrées.

Dans les zones de vacance de bureaux, les compensations doivent se traduire par la suppression de bureaux et la création de logements.

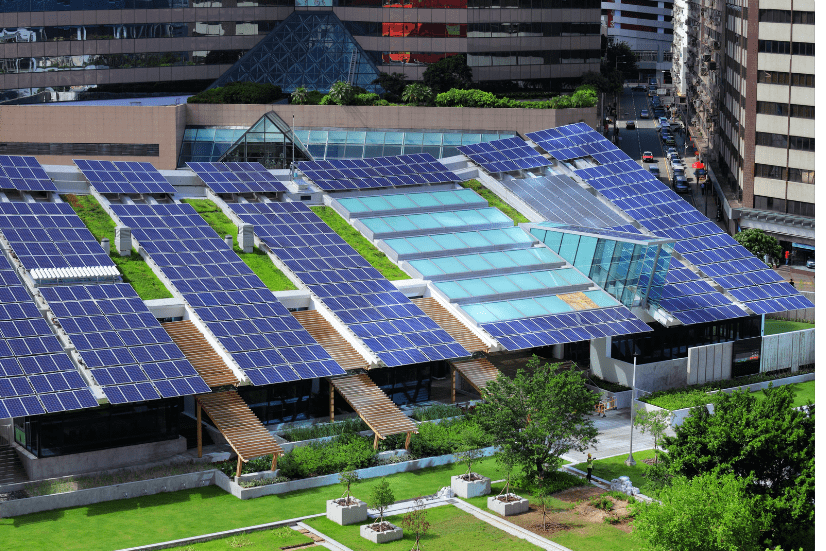

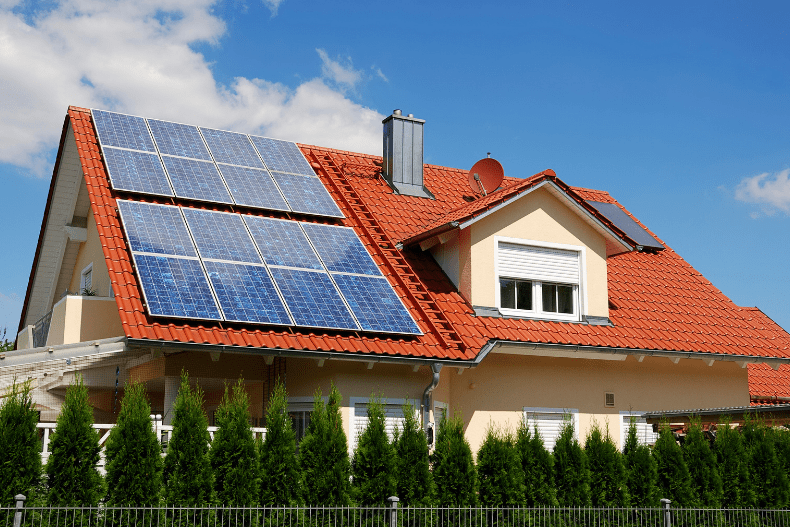

5/ Orientation n° 5 « S’assurer de la contribution des opérations de bureaux aux enjeux énergétiques, environnementaux et climatiques » : Nouvelle orientation imposant aux projets de justifier leur performance énergétique, leurs émissions de gaz à effet de serre et leur impact environnemental sur l’ensemble du cycle de vie, en précisant :

- le choix d’implantation ;

- la justification technique, économique et environnementale permettant de comparer le scenario d’une démolition / reconstruction avec celui d’une réhabilitation ;

- les dispositions permettant de limiter l’emprise au sol ;

- les leviers déployés en termes de mutualisation et/ou de réversibilité ;

- pour les travaux sur existant, le niveau de réduction des consommations d’énergie visée selon le dispositif Eco-Energie tertiaire aux environs 2030, 2040, 2050 ;

- les performances énergétiques et environnementales des bâtiments rénovés ou construits.

6/ Orientation n° 6 « Accompagner les opérations de création de locaux d’enseignement et de logements à destination des étudiants » : Nouvelle orientation imposant, au-delà de 2.000 m² de SDP de locaux d’enseignement créés (par transformation ou construction neuve), que les projets permettent de loger environ 25 % des étudiants accueillis, dont un tiers en logements sociaux, soit :

- dans l’opération ;

- dans la commune du projet ;

- ou, à défaut, dans une commune proche où l’offre de logements étudiants doit être développée.

Les surfaces de bureaux transformées en locaux d’enseignement ne pourront pas être utilisées comme compensation bureaux ou logements dans d’autres projets soumis à agrément.

L’orientation dédiée aux opérations situées dans les OIN de La Défense, de Nanterre et de la Garenne Colombes est supprimée.

Vous trouverez ci-joint la fiche repère relative aux demandes d’agrément de bureaux et locaux d’enseignement – Septembre 2025